|

天正の天草合戦の主役 木山弾正 |

|

| 天正の天草合戦は、天草島原の乱の48年前に起きた、天草島に於ける大戦である。 この戦いは、豊臣秀吉の天下統一のほぼ最終的な戦いであり、天草にとっては、中世からの決別の戦いでもあったといえよう。 さて、この戦いに於いて、天草人にとって、ある意味主人公ともいえる人物こそが、木山弾正その人である。 だがこの木山弾正、名前は有名であるが、はっきりとした人物像は分かっていない。したがって、別の言い方をすれば、伝説上の人物ともいえる。 そこで、木山弾正から話を進めよう。 |

|

| 木山弾正とはいかなる人物か | |

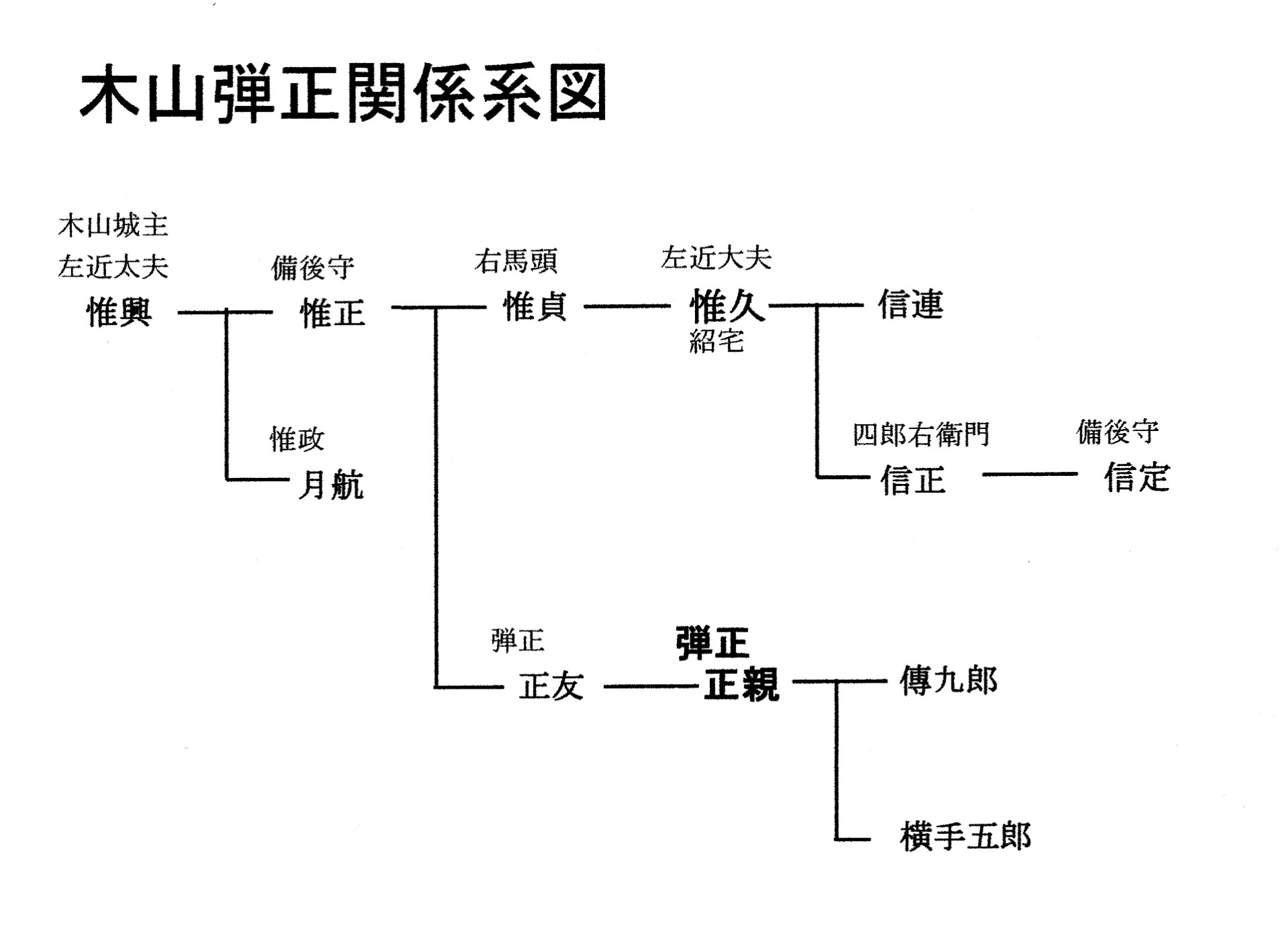

| 天正の天草合戦で、加藤清正と一騎打ちを行い、悲運の生涯を遂げたといわれる木山弾正とは、いかなる人物であろうか。 この弾正については、詳細な史料が残されていないようで、どうしても伝説の域を出ないところがある。 そこで、各資料を駆使して、木山弾正の姿に少しでも迫ってみようと思う。 まず、木山弾正の「弾正」とは、個人としての名前でなく、官位であるということ。 官職の中に、弾正台というものがある。この弾正台とは、風俗の取締や不正の摘発を行った役所で、現在でいうところの警察・検察機関に相当する。一般に官位といわれているが、これは、官職と位階のことである。位階に四部官があるが、これによると、弾正台は、長官級に当たるものが弾正伊、次官級が弾正弼、判官級が弾正忠、主典級が弾正疎となっている。 ちなみに、織田信長の家も代々弾正忠の官名を名乗っていたという。官位は天皇から与えられるものだが、後世になると、勝手に官位を名乗るようになったとも言われることから、木山弾正が果たして、天皇から与えられた官位か、勝手に名乗ったのか興味がある所だが、恐らくは自称であろう。 ネット「武家家伝」の「木山氏」によると、弾正の父正友も弾正を称している。 弾正を名乗った武家は多く、信長の他に、松永秀久、上杉謙信や浅野長政など多い。 また、先に述べたように、弾正には4位階があるが、そのどれだったのか。織田信長でも弾正忠の判官級なので、恐らく弾正疎であったかもしれない。 それでは、本当の名前は何であったか。 資料によって異なるが、ネットには「正親」となっているし、天草郡史料二には、木山惟興となっている。あるいは大膳勝正と記された資料もある。果たしてどちらが正解か。当時は一つの名でなく、いくつかの名を名乗っていたこともあり、複数の名を名乗っていもおかしくはないが。 ただ、木山弾正が著名で、本当の名前は判然としないことから、伝説的人物といえるかもしれない。 |

|

| 木山氏と木山城 | |

| 木山氏の元祖は源頼政となっている。源頼政とは、平安時代の武将で、清和源氏の流れを組む。源氏は天皇別に21の流れがあるが、清和源氏は、56代の清和天皇の系で、頼政は更に分かれて摂津源氏の系である。といっても、ややこしくかつ複雑なので、また系図は権威付けのため、勝手に作られたことも多く、話は半分に聞いて置くことにしよう。 木山弾正の祖がいつ、現在の益城町を本拠としたかというと、阿蘇文書によると、康永三年(1344)、つまり南北朝時代に遡る。 南北朝時代は、木山家も南朝と北朝に分かれていたようだ。かつての源平時代でも、源氏対平氏というすっきりした構図でなく、複雑に入り混じっていたといわれている。 南北朝時代も、氏族がまとまっていたかというとそうでなく、複雑な利害関係で、一族が対立することも多かったようだ。 室町時代、木山郷は幕府の兵糧料所(南北朝時代以来,室町幕府が兵粮米徴収を目的として,武士に給与した土地)となり、木山城には木山惟興が居住した。 惟興の後、惟正、惟貞、惟久と木山城主は変わったが、惟久の時、木山城の南方に赤井城を築き移った。 惟久はその後、子の信連に家督を譲り、自身は上洛し、名を紹宅(じょうたく)と改め、里村紹巴 (さとむら じょうは)に師事し連歌師となった。 木山城は廃城にしたのではなく、城代に一族の木山正友を置いた。この正友の子が木山弾正正親である。ただし、この辺りのことは不明な点が多く、史料によっては、惟興となっており、城代としたのは、弾正の父ではなく、弾正としている。 通説では、弾正は木山城主となっているが、城代であったのが正しいのか? 城主としても、領主ではなく、木山本家の分家筋に当たる。(木山氏系図参照) 天正十三年(1585)、薩摩の島津義久は九州制覇を目論み、肥後国衆の城を次々と落としていった。木山城も赤井城も、この時に落とされた。 弾正は、赤井城落城の知らせを受けると、自ら木山城に火を放ち、天草に逃れた。天草に逃れたのは、夫人の里が天草氏であったためといわれている。 夫人の名は、お京の方となっているが、実際は不明のようで、お京という名は、後世の人が名付けたようである。天草郷土史家の故北野典夫氏は、天草郷土史家の先達、松田唯雄氏が付けたのではないかという。 当時、女性の名は、高位の妻といっても、ほとんど記録に残されていないため、多くの夫人の名は闇の中にある。 |

|

| ※源 頼政(みなもと の よりまさ)は、平安時代末期の武将・公卿・歌人。 |

||

| 兵庫頭源仲政の長男。朝廷で平家が専横を極める中、それまで正四位下を極位としていた清和源氏としては突出した従三位に叙せられたことから源三位(げんざんみ)と称された。 また、父と同じく「馬場」を号とし馬場頼政(ばば の よりまさ)ともいう。 保元の乱と平治の乱で勝者の側に属し、戦後は平氏政権下で源氏の長老として中央政界に留まった。 平清盛から信頼され、晩年には武士としては破格の従三位に昇り公卿に列した。 だが、平家の専横に不満が高まる中で、後白河天皇の皇子である以仁王と結んで挙兵を計画し、諸国の源氏に平家打倒の令旨を伝えた。 計画が露見して準備不足のまま挙兵を余儀なくされ、そのまま平家の追討を受けて宇治平等院の戦いに敗れ自害した(以仁王の挙兵)。(ウィキペディア) |

||

| ※木山 紹宅(きやま じょうたく)は、 | ||

| 戦国時代の武将。実名は惟久(これひさ)といい、肥後国益城郡木山城主。連歌師として著名。 清和源氏新田氏の後裔を名乗る国人領主で、九州下向後は阿蘇氏の傘下勢力として、木山城および赤井城を拠点に肥後国益城郡木山一帯を治めた。 のち子の木山信連(紹印)に家督を譲り、自身は上洛して当代随一の連歌師・里村紹巴の高弟となった。 その後は京都に滞在したとも帰郷したともされるが、天正十三年九月十九日(1585年)木山神宮例祭の日、北進する南九州の大名・島津義久軍の攻撃に曝され木山城は落城した。 豊臣秀吉による九州平定後、豊前国を拝領した黒田孝高(官兵衛)に客分として招かれた。 これ以降、孝高はたびたび連歌会に参加しており、紹宅は連歌の師として遇された。天正十八年(1590年)に中津で開催された連歌会では、孝高・長政父子に続いて3人目として歌を詠んでいる。 慶長二年(1597)慶長の役が起こると、黒田家にも朝鮮への出陣の命が下り、孝高および家督を継いでいた長政が出兵した。 豊前中津には孝高の次男・熊之助が残っていたが、後に熊之助自身も朝鮮へ渡海しようとした。紹宅はそれに従って共に海を渡ったが、その途上海難事故に遭い、熊之助ら共々死亡した。(ウィキペディア) |

||

| ※里村紹巴 さとむら じょうは | ||

| 室町後期・安土桃山時代の連歌師。奈良生。姓は松村、号に宝珠庵・臨江斎等。 和歌・古典を三条西公条に、連歌を里村昌休に学び里村を名のる。連歌界の第一人者として三好長慶・細川幽斎・明智光秀・豊臣秀吉ら多くの人々と交渉があった。 門下に松永貞徳がいる。『連歌至宝抄』等の編著がある。慶長七年(1602)歿、79才。 この惟久という名は、後に述べるように木山弾正を名乗っていたとも言われている。木山弾正を祖とするという、木山大庄屋家の墓碑にも、そのように記してある。 だが、実際は違うようだ。もっとも当時は、代々同じ名を受け継いだことも多くあるので、断定はできないが。 |

||

|

| 弾正は本戸組大庄屋木山家の祖? |

|

| さて、木山弾正といえば、仏木坂での加藤清正との一騎打ちがメインであるので、このハイライトは、後に記すとして、木山弾正が祖とされている本戸馬場村大庄屋の木山家との関係に触れてみよう。 木山弾正には、二人の息子がいたようで、嫡男の伝九郎は、弾正と共に戦死しており、もう一人の子は、横手の五郎といわれる人で、この五郎も後に熊本城で清正に謀殺されている。したがって、弾正に後継者はいない。とすれば、木山庄屋家の租は誰かという事になる。 ただし、伝九郎に幼子があり、その子が木山庄屋家の租となった可能性もある。 一般的に考えると。弾正は分家筋に当たるが、木山庄屋家の租は本家筋により近くなる。具体的に記すと、最後の木山城主の信連の弟の信正の子で、信定のようだ。 ただ、それにしても、本家筋の木山氏が、如何なる理由で天草の地に住みつき、大庄屋となったのか。 木山大庄屋家の墓地は、明徳寺裏にある。大庄屋らしく、他の墓地を圧倒する墓石が並んでいる。 故木山惟彦氏建立の木山家の墓の法名塔には、木山家代々が記されている。 また、『天草近代年譜』には、本戸馬場村大庄屋木山家の歴代氏名が記されている。 ただこの近代年譜では、六代までは木山姓でなく吉田姓となっている。 以下、これを並べて記す。 |

|

| (木山家墓 法名塔より) 始祖 木山院殿弾嵒永正大居士 俗名 弾正惟久 二世 戒月院祖屋傳法大居士 俗名 傳九郎 初代 三世 境融浄智居士 俗名 木山拾兵衛勘翁由 二代 四世 閑窓異安居士 俗名 小左衛門久種 三代 五世 青雲道秀居士 俗名 惣右衛門惟興 四代 六世 頓悟了喜居士 俗名 武兵衛拾兵衛 五代 七世 自慶道治居士 俗名 武兵衛重兵衛 六代 八世 義方良仁居士 俗名 伊兵衛惟貞 七代 九世 天真自性居士 俗名 木山祐右衛門惟安 八代 十世 覚林素榮禅者 俗名 木山恒四郎長陵 九代 十一世 慶峰良雲居士 俗名 木山拾兵衛輔平 十代 十二世 慶雲成幸居士 俗名 木山重兵衛平 十一代 十三世 稲香院殿禅心了定大居士 俗名 木山惟一 以下略 |

|

| 『天草近代年譜』には、次のように記されている。 | |

| 遠祖 木山弾正 天正十七丑年十一月五日仏木坂にて戦歿、木山院殿弾嘉永正居士 初代 吉田俗称不詳 寛政十八巳年大庄屋役就任 実は三代吉田惣右衛門の父なり 寛文八申年七月廿三日歿 二代 吉田俗称不詳 実は、四代吉田武兵衛の父なり、享保五子年八月廿六日歿 四代 吉田武兵衛 宝永七寅年七月八日歿 三代 吉田惣右衛門 貞享二丑年六月九日歿 四代 吉田武兵衛 宝永七寅年七月八日歿 五代 吉田武兵衛門 別名成左衛門と称す 享保二十卯年五月五日歿 六代 吉田伊兵衛 実は栖本組大庄屋五代小崎與右衛門重貴の長男なり、安永六酉年正月八日歿 七代 木山磯右衛門 惟兄と称し、中興の祖なり、 天明三卯年五月廿三日歿 八代 木山恒四郎 文化十三子年六月二十日歿 七十八歳 晴林良快居士 九代 木山十兵衛 実は御領組大庄屋九代長岡五郎左衛門興道の嫡子なり、 文化十五寅年四月二日歿 四十六歳 慶峰良雲居士 十代 木山重兵衛 別名十之丞と称す、 嘉永六丑年三月七日歿 四十九歳 十一代 木山惟一 通称為彦なり、 明治十九年二月十五日歿 五十六歳 ※最後の大庄屋 十二代 木山重吉 |

|

| 木山弾正関係史跡 |

||

| 木山弾正の墓 天草市城山公園 |

||

| 木山弾正の墓(供養塔)「木山弾正塔」は、天草市船ノ尾町城乃平、本戸城址の共同墓地にある。この弾正塔をさらに登ると、天草伊豆守種元の碑がある。 この弾正搭は何時、誰の手によって建立されたのだろうか。弾正塔の脇にある祠には、次のように刻されている、 |

||

| 大庄屋元祖 木山十兵衛 八代磯右衛門惟兄長男伊兵衛通倫敬造立 文化十一年甲 仲春 吉日 |

||

| つまり、木山大庄屋家八代(墓碑では七代)木山磯右衛門によって、文化十一年(1814)に建立されたと思われる。 木山弾正が天正の天草合戦で亡くなったのは、天正十七年(1589)の事であるから、弾正没後225年後である。 また、弾正塔の横に夫人のお京塔もあるが、このお京夫人の墓は、さらに新しく、平成になってから、木山惟彦氏によって建立されたようだ。 |

||

| 本渡市指定文化財 木山弾正塔 近年塔の風化が著しく、本渡市教育委員会の指導を得、大分県文化課指定石工江藤真一に依って修復建立する 平成五年五月吉日 木山本家十四代(十六世) 敬修復建立 木山惟彦 |

||

| 肥後赤井の城主木山弾正は豪勇をもって聞こえた武将であったが、島津の北上によって城を失い、外戚の故をもって天草伊豆守に迎えられ、客将として本戸城にこもった。 天正17年、たまたま宇土築城の加勢をめぐって、天草の諸将は小西行長と対立し、ついに行長の天草攻めとなった。行長は豊臣秀吉に上訴し、加藤清正の応援を得て、まず志岐城を攻めた。弾正は兵500を率いて志岐へ向かい、仏木坂に清正を迎えた。単騎敵将清正を求めて、敵中深く突入し一騎打ちをいどみ、清正を組み敷き、まさに首級を挙げんとした時、主君危うしと駆けつけた自分の家来の誤った槍にかかり、豪勇並ぶ者もない弾正も遂に戦場の露と消えたのである。 遺骸は本戸城一の丸のこの地に葬られる。 |

||

| この説明文に疑問があるのは、「赤井城主」とあるが、「木山城代」が正しいようだ。仮に木山城主としても、木山領の領主ではなかった。 また、「この地に葬られる」とあるが、これも疑問が浮かぶ。 |

||

|

写真右 弾正塔 左 お京塚 |

| 弾正社 天草キリシタン館裏 | |

| 弾正社由来 頃は南北朝 新田左京太夫備後守貞昌 正平12年 征西大将軍懐良親王に従い九州に下向 菊地氏と共に少弐大友と戦い平定後孫左近大夫惟政阿蘇家客将に迎えられ肥後益城に木山郷を造り木山姓に改名世々城主たり 天文13年木山城主木山弾正惟久 島津に攻められ落城 弾正は天草種元の外父の故を以て本戸城客将に迎えられた。 天正17年 天草合戦に及び本戸城より弾正手勢500を引き連れ志岐麟仙と加藤清正軍を佛木坂に迎え清正と一騎打して戦死 長子傳九郎も此時討死 一方本戸城主天草種元留守を預かる弾正の妻お京の方 加藤小西有馬大村の連合軍の総攻撃を受け種元以下自刃 弾正の妻お京の方娘子軍30余を引き連れ斬り死に 哀れを止めて本戸城の落城となれり 云々 浜崎区奉賛会 昭和63年12月吉日400年祭敬記 14代木山惟彦 |

|

| 仏木坂古戦場 苓北町志岐 | |

| 名勝 仏木坂 古くから志岐と本戸を結ぶ唯一の交通路は、本戸往還といい仏木坂を越えることから仏木坂越えといわれ県道本渡富岡線が開通するまでは、人馬の往来が盛んであった。 天正17年(1589年)加藤清正が志岐城の志岐麟泉を攻めたとき、清正と麟泉の客将 木山弾正が一騎討ちをして清正が勝ち志岐城を開城させる端緒をつくったという由緒がある。 |

|

|

|

| 木山弾正無念坂 | ||

| この仏木坂に無念坂と呼ばれる不思議な場所がある。 進行方向は、本渡方面へ向けて、体験してみよう。 どう見ても登坂と見えるのに、車を止めてニュートラルにして、ブレーキから足を外すと、あら不思議、車が坂を上っていくのだ。 この場所は、仏木坂古戦場の看板があるところから苓北側に約100mくらい云ったところ。 弾正坂、お京坂と呼ばれる2か所がある。 前は、以下のような、案内標柱があったが、現在は朽ちて無くなっている。 |

||

| 仏木坂伝説 豊臣秀吉が天下統一をして間もなく、天草は小西行長の支配下となった。行長は宇土城の普請を志岐麟泉ら天草の五人衆に命ずるが、彼らはこれに従わない。怒った行長は、ここ志岐城の麟泉を攻めるが、もろくも敗れて加藤清正に援軍を求める。これが世にいう天正の天草合戦である。この折のこと、乱戦の中、本戸城の客将木山弾正は、ひたすら清正を求めて、つき進み、ようやく巡り合って、ここ仏木坂での一騎打ちとなった。片や虎退治の勇将清正、対するは怪力無双の猛将弾正、組んず解れつの戦いは一刻に及ぶが、なかなか勝敗がつかない。あたりは、もはや黄昏れて視界もきかない。この時のこと駆けつけた彈正の家臣が「ご主君はいずれに…」と声をかけると、生来吃りの弾正は返事ができない。咄嗟に答えたのは、組み敷かれている清正である。「弾正は下に…」と。あわれ弾正は清正に馬乗りになっていながら家臣の槍で落命したという。坂道を降り切った車がひとりでにバックするのはこの弾正の無念の霊魂が呼び戻しているのではあるまいか。仏木坂に残る伝説である。 本渡ロータリークラブ・西天草ロータリークラブ 苓北町 |

||

| 弾正坂 木山弾正惟久。もと肥後木山の赤井城々主。島津氏の侵攻をうけて落城。そのあと、縁つづきの天草伊豆守種元を頼って本戸城の客将となる。のち天正の天草合戦において、ここ仏木坂で加藤清正と一騎打ちを演ずるが、家臣の手にかかって無念の討死。また、その一子、横手の五郎は父親ゆずりの怪力無双の勇士であったが、清正を亡父の仇と狙い、また熊本築城の秘密を知るが故に城内の井戸にて謀殺されたと伝えられる。 |

||

| お京坂 お京の方。木山弾正の妻。仏木坂における夫弾正戦死のあと、清正、行長の連合軍は弾正の居城本戸城を包囲するが、その時、お京の方は夫の鎧、兜に身を固めて娘子軍三百余名と共に打って出る。しかし、梅の小枝に兜をとられて女と判明。あわれ雑兵の手にかかって落命。「花は咲けども、実はなるまじ」とは今に残る本渡市延慶寺「兜梅」の伝説である。 |

||

| 兜梅 天草市浜崎町 延慶寺 | ||

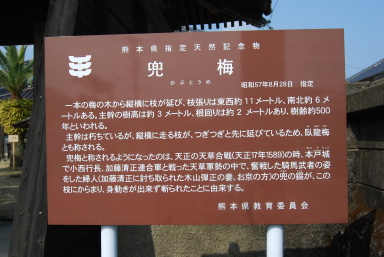

| 浜崎町の延慶寺境内(裏庭)に、 臥龍梅の古木がある。 初春になると、白い可憐な花をつける。作家の司馬遼太郎も絶賛した古梅。 |

||

| 兜梅 熊本県指定天然記念物 昭和57年8月28日指定 一本の梅の木から縦横に枝が延び、枝張りは東西約11メートル、南北約6メートルある。主幹の樹高は約3メートル、根回りは約2メートルあり、樹齢約500年といわれる。 主幹は朽ちているが、縦横に走る枝がつぎつぎと先に延びているため、臥龍梅とも称されている。 一時、枯死寸前であったが、その後の手入れにより、今では見事な一重の白い花を咲かせる。 兜梅と称されるようになったのは、天正の天草合戦(天正17年、1589)のとき、本戸城で小西行長、加藤清正連合軍と戦った天草勢の中で、奮戦した騎馬武者の姿をした婦人(加藤清正に討ち取られた木山弾正の妻お京の方)の兜の錣がこの梅の枝にからまり、身動きできず斬られた事に由来する。 熊本県教育委員会 県指定天然記念物兜梅由来 天正17年(1589)年11月25日、加藤・小西の連合軍に十重二十重と取り囲まれた本戸城は、はや落城の寸前かと見えた。 その時、城門さっと押開いて躍り出た、二三十騎の騎馬武者の一隊があった。その先頭にたっているのは、まぎれもなく豪勇無双を以って鳴り響いた木山弾正その人である。弾正の率いる騎馬武者の一団は、敵陣の中に切り込み当たるを幸い薙倒した。とある梅の木の側に寄った時、梅の小枝に兜の錣をからませ、身動きとれず遂に討ち死にした。首級を挙げて見ると、弾正ではなく、緑の黒髪を流した弾正の奥方お京の方であったと云う。つき従う騎馬武者も皆戦死したが、何れもうら若い娘氏軍であった。数日前、志岐の佛木坂の戦で敵将加藤清正ととの一騎討ちに敗れた夫の弔い合戦にと、夫の鎧兜を身につけね戦国武将の妻の心意気を示したものである。木山弾正は肥後木山の城主で、本戸城主天草種元とは姻戚関係にあるため、木山城落城の後本戸城に合流していたと云われる。 |

||

|

《司馬遼太郎観梅の辞》 柴折戸を押すとすぐ開いた。なかは瀟洒な茶庭で、庭としてはよほど古いものらしく思われた。さらに庭の奥に入ると無数のクリーム色の点がうかんでいた。三千世界に梅の香満ちると云う ことばがあるが、香よりも何よりもこの場の場景は、花の美しさだった。 樹齢は五百年ほどだという。ぜんたいに低く、苔の丘いっぱいにひろがっている。 目をこらすと、原の幹は鉄のかたまりのように地にうずくまっているだけである。そこから、いずれも百年は経つかと思われる太い幹が、地の横たわりつつ幾つかの方角に伸び幾頭かの臥竜が動いているようにも見える。 その臥竜ごとに根がつき、その根のあるところからまた幾つかの小古梅が幹を立て、枝を天に突き出し、あるいわからませている。それらがすべて花をささえている。 白梅にはチリ紙のように薄っぺらい白さのものが多いが、ここの梅の花は、花弁の肉質があつく、白さに生命が厚っぽく籠っているような感じがする。 ともかくも、こういう梅の古木も花の色もみたことがなく、おそらく今後も見ることがないのではないかと思われた。 「街道を行く」週刊朝日(昭和55年10月10日号所載) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 《付録》 「伝説の得物」 天草温故 松田唯雄著 より |

| 仏木坂と弾正 加藤清正と木山弾正との一騎打は、余りにも有名な話である。観光バスが、坂瀬川を出はずれ、上津深江にかゝるあたりで、遠く仏木峠を左手に見上げながら、ガイド・ガールの美しい声が流れ始める。淀みなく心地よい音律を踏んで、ひとくさり、其の物語を説明してくれる。これに聞き耳を立てながらも、さてそれが、土地の人であるなれば、何がなもう少し附け足してくれないものかなアとは、誰しも胸に思いつかえずには居られなかろう。こと程左様に、其の物語は、土地の人にとり馴染深いものであり、郷土人の頭に深くこびり附いて離れない好話題でもある。従って、若し聞いてもらえるものなら、あれもこれもと、自ら一膝乗り出して車中の誰れ彼れに話しかけ、とくと領いてもらいたくもなろうと云うもの。所で、ことの起りはこうなのである。 小西行長が肥後半国を賜つて、宇土に本城を築き出すと、その与領である天草の五人衆(俗に云う五人守護)にも、それぞれ城普請の賦役を命じ加勢を申付けて来た。でも天草方では「天下の公役ならともあれ、私城の狩出しには御免蒙る」とすげなく一蹴に及んだ。五人衆の筆頭志岐麟仙がそれを言い、本渡の天草種元がそれに和し、他の三人も賛成々々と、こぞって突っ撥ねた。一五八九年(天正十七年)夏のことである。 そこで九月には、これを難詰の為め、小西の間注使伊知地文太夫が、志岐に急派された。伊知地隊三千は、先ず袋浦(今の富岡)に着岸し、夜営して居るところを、すかさず奇襲した麟仙が、一挙にこれを海底の藻屑と屠り、皆殺しにしてしまった。 驚いた行長は、事の次第を逐一太閤に報ずると「左様なうるさき奴原、踏みにじってしまえ」と遠雷が飛んだ。行長は早速援を隣国の加藤清正に乞うと共に、十月には手勢六千五百を率いて、志岐の城を攻めにかヽった。秀吉のお声がヽりとあるだけに、清正も直ぐ千五百をすぐって川尻を船出する。他の有馬、大村、五島、平戸の諸侯もまた、兵船を出して、遅れじと其の包囲陣に参加した。 こんどは行長も大事を取り、途々有馬を誘い大村に呼びかけして、ぐるり袋浦のはなを廻り西の海に出て、年柄からの上陸と来た。少しおくれて清正は、坂瀬川あたりに兵船を着けた。尤も、清正と行長とは、兼ねてから犬猿の仲である。その清正がまさか行長の片棒かついで来ようなぞとは、思いも寄らない。麟仙は、てっきり自分に味方するものとばかり感違いして、わざわざ出迎えの使者まで着岸場に差し立てた程だ。すると、その使者に一斉射撃を浴せかけバタバタ倒れるのを心地よげに見済ました清正は、悠々と上陸し、坂瀬川から山路に入り、志岐の城を真向いに見渡せる、北面の笠山に陣を取った。 一方天草衆は、志岐の難を聞いて、等しく起った。結局、志岐に降りかかる火の粉は、やがてはおのが身辺に降りかかる火の粉でもあるからだ。取り分け志岐に最も近い本戸城主天草伊豆守種元は、彼の身内で、客分扱いの木山弾正を、手兵五百の将として遣すこととし、なお一町田の分城を預かる天草主水の手兵七百も、共々志岐の救援に差し向けた。 然し、切角両将が援助に赴いても、既に志岐方では戦意を無くし、城議全く和に傾いて居た。これに業を煮やした主水は、早々見切りを附けて、一町田に引上げてしまったが、弾正にして見れば、「清正と一戦を交えずば、再び本戸の土は踏まじ」と心に決め、伊豆守にもきっぱり言い切って来た手前、どうでも踏み止まって、清正と雌雄を決そうと臍を固めた。いよいよ戦機熟して、双方起ち上りを見たのが、十一月五日の朝まだきである。 夜の白々明けに、仏木坂を挟んで戦端の火蓋は切って落された。当時木山弾正の武名は四隣に隠れなく、西国無比の弓取りとして、聞えたものであった。その弾正の手兵に、真向から押して来られては、如何な清正勢も二の足踏み、たじたじとなった。一気に前衛は蹴散らされ、二陣は突き抜けられ、果ては本陣も崩れ立って危しと見えた。将几に寄った清正の許には、もうすっかり手の者を出し切って、僅かに槍持ちだけが、脇に控えて居る位の手薄さであった。 そこへ、傍らの森蔭から、当の弾正がひよっこり躍り出て、豪弓をつがえ、「一矢参らせん」と来たのだからたまらない。清正はぎくりして身構えながら、「大将と大将の出会いに飛道具とは何事ぞ、組打せん」と言いざま、手にした十字の槍をカラリ地に投げ捨てた。計られるとは知る由もない弾正「如何にも心得たり」と、手から弓を捨ててかかれば、「得たりやおゝ」と、清正は急に地上の槍を拾い取り、電光石火の一差し、弾正の内股めがけて突き刺した。怯むところを嵩にかかって突き伏せ、遂に首級を上げたと云うのが、「清正記」の誌すところである。 いくら勝つ為めの懸け引が、当時戦場の習いとは云え、これでは、体のいい騙しの手に出たようなものだが、この時ばかりは、如何な清正も懸命で、大汗かいてかかったものらしい。 だが、はたの声援は、得て敗者の上に集るのが世の常である。ましてそれが郷土側の立役者とあっては猶更のこと、大向うはいずれも弾正贔屓である。外では随分人気のある清正も、ここでは弾正よりずんと見劣りがするようだ。それで居て、その清正に弾正がしてやられるのだから、どうにも大向うが収まらない。もっと何んとかならないものか、もう少し勝負に綾をつけなくちゃと云うことにもなる。 その表れが、----うまく両者を取り組まして見たら、ともなって、小粒の清正と、のっぽうの弾正とが、呼吸を合わして立ち上る。立ち上りざまむずと組む。四つに組んで上になり下になり、双方揉み合った揚句が、仏木坂のてっぺんから、組み合ったままころころところがり落ちる。 坂に下りきるあたりでは、いヽ案配に弾正が上に股がって居たのだが、ふと清正の長烏帽子が、傍らのつつじの枝に引っかかった拍子に、くるり一廻転して清正が上になり、下敷になった弾正が、首をかかれてしまったと云うのが一つ。 所が、これでもなお大向うは不服である。何んだか、やっばり物足りない。お互に通い合う胸の中の弾正はそんなものじゃない。もっと何んとかならないものか、とつ追いつ時代の流れにつれ、だんだんと芝居がかりにこじれて来て、とどのつまりがこうなった。 ころころと坂の下にころがり落ちたまではたしかに、弾正が上だったが、いざ清正の首かっさばこうと、素早く腰の小刀手さぐれども無い。さて途中で振り落したかと弾正いらだつところへ、ばたばたと弾正の家来が駈け寄った。とっさには、いずれが主君の弾正とも見分け難い。「殿はいずれぞ、上か下か」と呼ばわれば、弾正日頃のどもりがここで崇り、答えようにも急には声が出ない。もぐもぐやらかすその際に、すかさず清正の方が、「下だ下だ」と叫んだ。さてこそ上が敵将かと、くだんの家来は、当の弾正に一太刀浴びせかけたので、得たりとばかり清正はね返り、何んなく弾正を打ち取ったと云うのである。 せっかくの声援も、これでは却ってひいきの引き倒しである。然し考えて見ると、ウグイス嬢に替って一膝乗り出したい土地の人々が、いざ語り出すのを聞けば、やっばり話はここに落ちて行く。実はここらが無いから、言い換えると、胸の中の弾正が出ぬからこそ物足りないのだ。そこに、伝説と名の附く魔薬の、魅力があり、恐ろしさがある。時代を越えた根強さがあり、庶民性があると、手を挙げて置く。 さて弾正討たれて、今までの形勢は急に逆転した。清正勢は一時に敗色を盛り返し、浮き足立った弾正勢を一挙に谷間に逐い陥し、大勢を決してしまった。 戦終わって、弾正の首は志岐の城下に晒され、首なき遺骸は泣く泣く家臣等に見守られ、本戸に無言の帰還となったが、今も古城山二の丸に残る「弾正の墓」がそれである。もとは出丸に、供養のほこらもあり、双方とも、其の子孫の(大庄屋)木山家によって、年々祭りを絶やされずに居る。 (参考書----天草郡資料第二輯、清正記、続清正記) お京の方と冑梅 小西が天草を攻略した一五八九年(天正十七年)の十一月五日、仏木坂の払暁戦で、小粒の加藤清正すばしこくも、天草方の豪の者木山弾正を討ち取ると、もう大勢は既に決した。後は、どかどかと志岐の開城となり、城主麟仙は、身をもって福連木に走り、大多尾に抜け、薩州出水へ落ちて行った。 となると、次は本戸の番である。それを予期した本戸城主天草種元は、充分覚悟の上で、戦備おさおさ怠りなかった。もっとも小西行長と種元とでは、攻むるも守るも共に聞こえた切支丹武士である。言わば、仲間同志の仲たがいであり、事のはずみの争いごとに過ぎない。種元たるもの、そうむきにならずとも、和議を持ちかけさえすれば、事もなく危機は切り抜け得られたであろうものを、それを敢てせず、そう簡単に割り切れなかったところに、武士の辛さがあり、地頭としての意地があった。 当時、まだまだ、室町戦国期の荒っぼい気風が、名残りを留めて消えやらぬ頃であったし、大切な客将として預かって居た外戚木山弾正を、むざむざ討ち取られたとあっては無念遣る方なくのめのめと敵の軍門に降るなどは以ての外であり、恐らく彼の面子が許さなかったであろう。結局、種元の悲慣の持って行き場は、志岐への面当てもあって、おのが身を張り、城を張り、一族一門を賭けても、最後の切り札を出し切るより外はなかったものと見える。 ともあれ、肝心の弾正をなくした穴埋めには、外城の一町田から天草主水を呼んで、その手兵七百を城に入れ、大いに志気を鼓舞し、かつ固めに万全を期した。そうした日次に、あわただしくも明け暮れる、或る夜のことである。城の裏山が、急に物騒がしく、俄かにざわめきたった。凄まじい地響をたて、地鳴りさえ伴って、山崩れでも上からのしかかって来るような物の気配である。 すわ敵の襲来よと、城内は色めき渡った。いずれも押っ取り刀で、城の背後に廻り、大軍来るかと、固唾を呑んであれば、それは人馬の寄せるにはあらで、おびただしい野獣の群れの突貫であった。猪を先頭に、鹿、猿などの大群が、先を争い折り重なるようにして、一参に駈け下りて来る。けたたましいそれ等一団が、正面きって城塞にぶつかると、そのまま路をそらし、なおも砂塵を捲いて、麓へ麓へと通り抜けて行った。全くもって人騒がせな、けだもの達の移動だった。 然し、これぞ敵の来攻真近かきを知らす先触れに相違ない、油断すなと、城兵互に呼応し合い待ち受けのところへ、案の条、十一月二十日に、本村口、佐伊津口、町山口と三方から、小西の本勢、加藤の援兵、その他有馬、大村、五島、平戸の連合軍一万が、ひたひたと潮の如く押し寄せて、忽ち十重二十重に本戸城を取り囲んだ。そして、夜を日に次いでの攻撃は始まったのだ。 敵は、新手を替えての猛攻である。城兵如何に勇ありとも、孤立無援の悲しさには、城を支えること五日に及ぶと、もう次第に敗戦の色が濃くなって来た。十一月二十五日、出丸は既に乗り取られ、二の丸は焼け焦がれ、本丸にも早や火がついた。城主種元は、本丸の櫓に上ったきり、妻子と共に下りて来ないと云う。もう誰が眼にも、落城真近かしと見られた。その折り、突如硝煙の城門押し開き、どっと雪崩れ出た三十人ばかりの一隊があった。 先頭に立った馬上の若武者は、清正の本陣めがけて躍り込むなり、 「我は木山弾正なり、さきに首討たれしは偽の弾正、我こそ正しく弾正ぞ、清正公に見参せん、出合え出合え」 と呼ばわった。 清正の手の者は、それとばかり若武者を取り包み、斬ってかかる。と初めは猛く見えたその武者口ほどにもなく、たじたじと斬り立てられ、だんだんおのが隊の方へ後退し始めた。清正勢は得たりと勢いに乗って追い縋る。 弾正と名乗る武者は、身を退いて八方味方を励まし励まし斬り結ぶうち、ひょいと冑の袖を傍らの梅ケ枝に絡まし、はたと身体の自由を失った。南無三、身じろぎすればするだけ、枝はきしみ、冑は宙に浮く。途端に、鉢紐からつとはみ出たは緑の黒髪、長々と振り乱し、サット風になびかした。紛う方なき女人の正体を露わにした。 討ち手はハット息を詰め、一時立ち疎んだが、女人とあればなお組し安しと、左右から無二無三に斬り込んで来る。梅を巡って白刃は乱れ迫る。もう絶体絶命である。 「おのれ憎いこの梅、花は咲くとも、やわか実を実らそうか」 と、悲痛な叫びを挙げると、女武者は、馬もろとも、どうと斃れ伏した。相手は折り重なって首を挙げたが、黒髪の乱れも沢々しく、焚き籠めた香にも一入哀れをそゝる風情であった。これぞ弾正の奥方お京の方であることは、すぐ相手にも判った。 お京の方は、夫弾正の最後と聞いて、怨敵清正に一太刀なりと報いたく、あわよくはその首級を申し受けんものと、丈けなす黒髪押し隠し、夫の甲冑に身を固め、雄々しくも弔い合戦に打って出たのだった。然も、その後に続く配下のもの皆を、次々に討ち取って見れば、これまた女ばかりの娘子軍であった。お京の方の侍女逹が、いずれも主人に殉じて、いさぎよく散ったもので、その彼女逹の玉砕振りは、天卓乙女の健気さを物語るものとして、今に幽しく語り次がれて居る。 なお、お京の方から怨みの言葉を投げ懸けられた梅の木は、それからと云うもの、彼女の呪い通りに、年々花は咲くとも一つも実らなくなってしまったと云う。その梅の古木が、今も年古りた老木として、城山近い延慶寺の奥庭深く大切に保存され、かくしゃくと余齢を保って居る。殆んど地とすれすれに垂れ下った古枝は、こゝを訪れる人毎に、遠い昔をじかに語り顔である。 (参考----浜田隆一天草伝説「実らぬ梅」) 弾正と横手五郎 木山弾正が、仏木坂の一戦で惜しくも、加藤清正に討ち取られ、次いで本戸の弔い合戦となり、それも空しく落城を招いた折りのこと、逃げおくれたものか、弾正の遺児と称するのが一人、捕えられて小西行長の陣営に引かれて来た。 見ると、まだ五つか六つのいたいけない少年である。さてこれをどう処置したものか、行長も思案に余って居るところへ、清正からの使者が到来し、不憫の者ゆえ是非とも貰い受け、一命助けてやりたいとの口上であった。行長はこれ幸いと、その少年を清正に托し、清正はこれを一緒に伴って、熊本に凱旋した。 それからずっと手許に置き、眼をかけて養育して来たが、追々長ずるに従い、彼は筋骨降々身の丈六尺豊かの屈強な若者となり、その名も横手の五郎と名乗った。然も、日頃発揮するその怪力は、全く底知れぬ強さであり、或は二十人力と称され、藩中誰一人彼に及ぶ者はなかった。 ここまで立派に育て上げてくれた主君清正の恩は恩ながら、むざむざ父を討たれた遺恨があるだけに、仇は矢張り仇である。例え主君たりとも、いつどこでどう寝首をかヽないものでもない。清正は年と共に、彼の剛勇を薄気味悪く思い、心中片時も油断がならなかった。 その内、関ケ原の役によって小西は滅亡する。その旧領は、そっくりそのまゝ清正の懐中にころげ込んで、ここに肥後一円五十四万石を領有する大々名の身上となった。そこで清正は、その翌年一六〇一年(慶長六年)から、茶臼山の地を卜して広大な新城を築きにかかり、家臣一同総出で、これが夫役にいそしむこととなった。 (尤も、この間の新聞によると、一ノ天守跡から古瓦が発掘され、それには慶長四年八月吉日と、はっきり浮き彫りされて居り、四年築城説を裏付ける重要な資料とされるに至ったとあったが、ここでは矢張り、従前通りの六年説に従って置く) さて、うららかな春日の陽ざしを浴びて、工事は先ず地馴らしやら、石運びから始められたそれ等に駆り出された人夫の群れに交って、頭抜けて高く逞ましく、ひと際目立つ大男が居た。何やら口の中で呟きながら、何百貫もあろうかと思われる大石を、さも軽々と差し上げて平気で運んで行く。余りの見事さについ惹き寄せられ、その口にする呟きを、聞くともなく聞いて見ると、またも二度びっくりである。「いんまおるがもん、いんまおるがもん。(今におれの物、今におれの物)」と言っているのだ。これぞ、言わずと知れた横手の五郎その人であった。 今に見ろ、この石も、この城も、やがてはおれの物だ。いずれ主君をあやめ、すっかりおれの物にせしめて見せると云うのだから、物騒此の上もない。その大胆不敵な面魂と、不遜極まる言辞には、誰しも舌を捲いて恐れをなし、うっかりそばに寄り附けぬ有様だった。 築城の工は、だんだん大がかりになって行った。何しろ出来上りは、天下の名城と謳れた熊本城のことである。石垣の一つ一つを眺めても、その大きさの程に、先ず度肝を抜かれてしまう。そうした大きな石を運ぶに当り、城主清正自身が、蛇の目の立鳥帽子に、身固め凛々しく、台石を載せた山車の上に大の字に股がり、手にした金采を打ち振って、大音声に「抜天下」、「抜天下」と懸け声の音頭を取り、衆を励ましたものだと云う。 此の「抜天下」が、今に言い古される肥後方言「バッテンカ」の起りだとされて居る。それも今では、「だがしかし」、「だけど」と言った反語の接続詞に用いられて居るが、もともと始めの程は、「なにくそ」「そらいけ」と言った力附けの接続語ではなかったろうか。 ともあれ、清正が「抜天下」と叫ぶ、皆がそれに「抜天下」と唱和するまではいいとして、更にその後に追っ被せて、「いんまおるがもん」とでも懸け声がかかろうものなら、それこそぶちこわしで、大変なことになる。所が、まかり間違えば、いつひょんな拍子で、その懸け声が飛び出さないとも限らない心配は、充分にあった。この事は、寄リ寄り重役連の口の端にも上り、今の内、ひと思いに強木を伐り倒して、後々の憂いを断たねば、取り返しのつかぬ大事に至るやも知れないと云う、結論に達して居た。 そこで、その機を窺う内に、城内に深い井戸が掘り上り、これが内部の工作のため、一日五郎もその井戸の中に入らされた。この時とばかり、上役の意を体した家臣達は、やっとこさ持ち上げた大石を、上から井戸に投げ込んで、五郎を殺害しようとかかった。 所が驚いたことに、幾ら総がかりで、大きな石を上から投げ込んでも、下では五郎がはっしと手で受け止めては、それを下敷にして積み重ね、ぐんぐん上に上って来る。あわてた一同は、もっと踏み台にされないような石でなくては駄目と騒ぎたて、こんどは選りに選って、犬歯のように先の尖った二股の大石を投げ込んだ これでもかと、片唾を呑んで見てあれば、これも苦もなく受け止めた五郎は、その石を首をひっかけざま、悠々とのし上って来た。一同ワッと散じて、全くたじたじである。上りきった五郎は、群がる家臣を呪みつけるなり、「俺を殺す積りなら、石ころではどうにもならん、砂利を落せばよかったに」と、独り心地よげに大笑いして、立ち去った。 いよいよ皆は震え上って怖じ気つき、清正も安き気持はしなくなるのも道理だ。次の日、またも五郎を井戸の中に入れると、こんどは彼の言葉通りにどんどん土砂を放り込み、とうとう彼を生き埋めにして、息の根を止めてしまった。 だが然し、彼は城で死んでも、今もなお街に生きて居る。街の人の胸にちゃんと住んで居る。熊本の街の人々は、横手の五郎が大好きである。その剛力ぶりがよし、その死にっぷりもいいとして、熊本人の心に深く印象づけられて消えやらぬ。天草で父の弾正が人気のあったように、子の五郎もまた、熊本では大した人気者である。 (参考----「銀杏城秘話」朝日新聞所載) 松田唯雄著『天草温故』より 松田唯雄 1887年(М30)5月 天草郡富岡町に生まれる。 1959年(S34)6月 死去。 本渡町馬場郵便局長 郷土史家 著作『天草富岡回顧録』 『天草近代年譜』 『天草温故』 『天草唯雄遺稿集 全三巻』など |